di Efrem Raimondi

Mostra personale del fotografo Efrem Raimondi.

Per ricordare Efrem Raimondi, recentemente scomparso, EFFEUNOFEST ripropone una personale prodotta dalla galleria Lombardi Arte di Siena. L’esposizione comprende venti ritratti stampati in grande formato che ritraggono persone comuni e celebrità tra cui Giorgio Armani, Monica Bellucci, Vasco Rossi e Fernanda Pivano.

MILANO, SEPTEMBER 1999.

Efrem Raimondi

16 agosto 1958 – 16 febbraio 2021

Il lavoro di Efrem Raimondi spazia tra ”l’allucinazione” delle polaroid e la ”falsa verità” del grande formato senza privilegi per luoghi, persone e oggetti.

È stato invitato a presentare il suo lavoro in istituzioni pubbliche e private tra cui la Triennale, Milano 2015 (La fotografia non esiste) e il MAXXI di Roma 2017 (Presente imperfetto).

Ha esposto il suo lavoro in spazi pubblici e privati tra cui Triennale di Milano, Centro della Fotografia d’Autore di Bibbiena, Il Diaframma, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Museo Internazionale e Biblioteca della Musica, Accademia Carrara Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea.

Il suo lavoro è stato pubblicato su diverse riviste tra cui PM, GQ, Vanity Fair, Rolling Stone, Capital, Stern, Abitare, Interni, Domus, NOVA, Vogue Pelle, GAP. Ha collaborato con diverse aziende, tra cui Cassina, Trussardi, Prada, IBM, Campeggi, Studio Italo Lupi, Dainese, B Communications, McCann Erikson.

Ha ideato ISOZERO Lab, laboratorio fotografico unico nel panorama italiano.

Nel suo blog personale Efrem descrisse così la mostra “Portrait For Sale“

Dall’86 col mio autoritratto in banco al 2015 con la nuca di mia moglie in iPhone.

In mezzo il tempo che mi ha permesso di ritrarre tanta gente.

Ma proprio tanta, diversa e un po’ dappertutto.

Che in fondo il luogo non è mai stato così importante per me.

Banalmente: uno studio a Los Angeles è come uno studio a Milano.

O ad Anzano del Parco provincia di Como.

E neanche il nome del soggetto è importante.

Mentre la persona sì. Imprescindibile per poter poi restituire altro, qualcosa che non c’era, che forse la riguarda solo marginalmente mentre riguarda totalmente me: un ritratto,

un altro luogo, una fotografia appunto.

Una selezione fatta non so come: 20 son solo venti…

Le uniche imprescindibili erano mio padre, Joe Strummer, Philippe Starck infilato nel pluriball.

E forse io. Che non ci metto solo la faccia.

Per una volta posso permettermi di comparire.

E arrivare in un istante direttamente dall’86.

Poi qui e là trasversalmente sulla figura umana… cazzo di bipedi che non siamo altro.

Assolutamente for sale.

Fine Art Ink Jet su carta Canson Platine Fibre RAG 310 g/mq.

Tiratura a nove tranne un paio.

Cinquanta centimetri lato lungo per quello che viene: chi quaranta, chi trentasette e cinque, chi altro. Una questione in subordine al formato originario.

Vederle dal vivo rende l’idea.

Che rispetto al monitor, qualsiasi monitor, ’sta stampa è un altro mondo.

E non conosco un solo fotografo che della carta non sia innamorato, perché è l’unico supporto che zittisce: tu stai lì e te la guardi in silenzio.

Il rumore altrove.

A volte dentro.

Vi aspetto.

In un modo o nell’altro vi aspetto.

Riproponiamo qui il testo del critico Alessandro Pagni che accompagna la mostra.

La prima fotografia che ho visto di Efrem Raimondi, anni fa, mi ha spiazzato.

Un cocktail a base di imprinting, addizionato di una robusta dose di quel meccanismo squisitamente umano, che porta a riconoscere se stessi nell’atto creativo di un altro individuo.

Percepire che quella “cosa”, canzone, film, fotografia, luogo, installazione, in qualche modo parla anche di te.

Avevo questo scatto, fra le ultime pagine di una rivista specializzata, nella sezione “mostre” credo, per pubblicizzare un evento che lo riguardava.

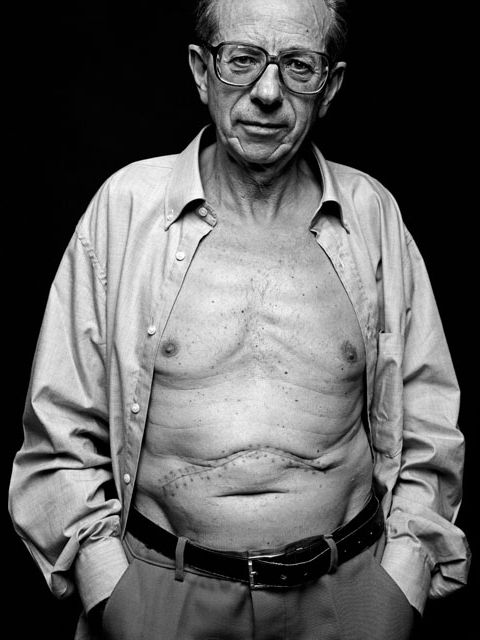

Era il ritratto di suo padre, con la camicia sbottonata.

Solo dopo molti anni sono riuscito a collegare quella foto alla persona che l’aveva scattata e poi, in un secondo momento, ho avuto la grande fortuna di incrociare davvero Efrem sul mio percorso.

Quella fotografia, dove ogni solco sul viso, ogni neo, ogni segno della pelle diventa una diramazione carica di frutti succosi e giorni, stagioni come foglie appese e rami che vanno stringendosi in minuscoli sentieri senza uscita. Appendici ed evoluzioni di un albero che tiene al sicuro, in profondità le sue radici, salde, agganciate agli occhi, dietro le lenti, a quello sguardo che pare secolare, come un libro da cui attingere, su cui tornare, perché si ha l’impressione di non aver colto, fino in fondo, quello che poteva essere colto.

Questa foto oggi mi rimanda a un’altra, più piccola e impacciata: il primo ritratto, preso a tradimento, mentre mio padre faceva qualcosa di assolutamente banale, quotidiano, col solito grande impegno, immerso fino alla gola nei suoi pensieri.

Non era tecnicamente una gran fotografia, ma anche lì ci sono gli occhi, quegli occhi che colti di sorpresa mentre annegano in acque profonde, tradivano un’ombra di dolore, forse fastidio, la traballante incertezza con cui ha sempre affrontato (e affronta) la vita, cercando di seguire col rigore del suo carattere, la controversa disciplina del “fare la cosa giusta”, sempre, ovunque.

Diversa dalla fotografia di Efrem, distante anni luce, ma in fondo entrambe tasselli colorati dello stesso rompicapo, il Cubo di Rubik di essere figli e cogliere l’essenza dell’abisso che sono i nostri genitori, un tempo anch’essi sulla nostra sponda e un giorno forse, noi sulla loro, fra sogni e fatica, fra rimpianti e retromarce, ognuno con la propria cicatrice che somiglia a una smorfia, o nel migliore dei casi a una ruga perplessa. Perché alla fine ogni singola parte di noi ci somiglia, e contribuisce a definire quello che siamo, volente o nolente.

Il ritratto è prima di tutto un incontro.

Con se stessi.

L’alterità che ci spiazza e ci spezza, ci rimescola e poi, una volta addomesticata diventa uno specchio.

La sede del ritratto è quella dimensione impalpabile, quel altrove che dura un istante o dura ore, giorni, la vita intera, il tempo in cui la persona che ci sta davanti, a volte una porzione cruciale di quella persona, bloccata per sempre fra gli angoli di un frame, continua a prenderci a pugni, a fare l’amore con i nostri occhi, a secernere significati, a farli sbocciare con spasmi febbrili, che vanno avanti e indietro, salgono e poi scendono, come impulsi elettrici.

I ritratti di Efrem Raimondi suonano su frequenze sottili, pacchetti minuscoli carichi di informazioni e stimoli: c’è sempre più di quello che sembra, l’occhio chiede tempo, ha bisogno di farsi domande e poi stupirsi improvvisamente, scoprirsi parte di un dialogo intimo, trovarcisi dentro con tutte le scarpe, come una pozzanghera che sembrava un po’ meno insidiosa e prima che ci sia il tempo di rendersi conto della reale portata, l’acqua è ovunque.

Emidio Clementi, oltre la metà di un pezzo dei Massimo Volume su Robert Lowell, invita a riflettere su una cosa molto importante:

…consideriamo questo piuttosto che il resto / il peso di cose fatte male e fatte in fretta / cumuli di immagini sfocate su cui puntiamo il dito senza convinzione / solo per dire “questo sono io” / nell’illusione che ciò che siamo riusciti a dire fosse quello che avevamo da dire.

Un monito buono per qualsiasi fotografo (o essere umano).

Dove quello “sfocato” non va preso tecnicamente alla lettera, piuttosto è un invito a guardare bene, come faceva John Szarkowski nel catalogo (selezionando come immagine di copertina, la ripresa amatoriale di un ambulatorio, con in bella mostra una tavola optometrica da oculista) di una sua celebre curatela (The Photographer’s Eye), a guardare meglio, se il tuo mestiere o amore, o entrambe le cose, è quello di guardare.

Non so molto della vita.

A 37 anni scopro di avere gli stessi dubbi che increspavano la fronte a mio padre e gli facevano dire con gli occhi, mai con la bocca, quando lo sorprendevo perso nei pensieri: ma che cazzo vuoi?

Una cosa però la so.

Efrem sa guardare.

Alessandro Pagni